日本はかつて「水の豊かな国」として知られていましたが、近年では水不足が懸念されています。

水不足の原因には、気候変動、都市化などがあげられます。今後、日本はどのように水不足に対応するべきでしょうか。

この記事では、日本の水資源の現状と今後の課題について考察します。

[toc]

日本の水資源の現状

日本は降雨量が世界平均の1.6倍にもかかわらず、多くの地域で水不足が発生しています。

急勾配の河川から水がすぐに流れ出てしまうため、実際に利用可能な水量が限られているのです。

各家庭で利用できる水の量は、世界平均の約38%程度しかありません。

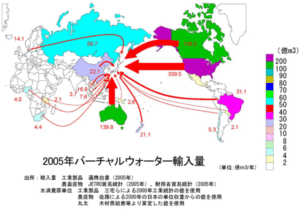

さらに、日本はバーチャルウォーターの大規模な輸入国で、食料自給率が約40%という低さも問題となっています。

これは他国の水資源に依存する形になり、将来の国際環境の変化によって供給が不安定になるリスクをはらんでいます。

【参照:地球規模で深刻化する水問題への国際貢献について(出展元:環境省)】

バーチャルウォーターとは

ある商品を生産するのに使われる「見えない水」のことです。

たとえば、日本が海外から大豆を輸入する場合、その大豆を育てる過程で、実際には生産地で大量の水が使われています。この「目に見えない」水を、バーチャルウォーターと呼びます。

つまり、食べ物や工業製品を手にするとき、裏ではその生産に使われた水も一緒に「輸入」しているということになります。

食料自給率が低い日本は、海外からのバーチャルウォーターに依存している状態とも言えるのです。

気候変動の影響

気候変動は日本の水資源に大きな影響を与えています。

地球温暖化により降雪量の減少が見られ、これは雪解け水を主要な水源とする日本にとって特に深刻な問題です。

このような気候変動に伴う異常気象は、地域ごとの偏った降水パターンを引き起こし、水資源の適正な管理を難しくしています。

こうした状況に地下水の利用が大きく寄与する可能性があります。

地下水飲料化システムが水不足解消に貢献する方法

1. 持続可能な水供給

地下水は地上の環境に左右されにくく、安定して水の供給が可能です。適切な管理と技術を導入することで、持続可能な飲料水源とすることができます。

2. コスト削減

既存の水道インフラに比べて低コストで設置が可能です。特にオンサイト方式を利用することで、初期投資を抑えられ、水の使用量に応じたコストが発生するため、経済的なメリットもあります。

3. 災害時の利便性

地下水は地震などの自然災害に強いため、災害時でも安定した水供給が可能です。これは特に災害が頻発する地域において重要です。

日本の技術力の貢献:結論

日本の水処理技術は世界的に評価されており、多くの国で導入されています。海水淡水化技術や下水の浄化処理技術なども含め、日本の技術は水不足解消に貢献しています。

地下水飲料化システムは、水不足の解決策としての可能性を秘めています。技術の進化と適切な管理を通じて、より多くの人々が持続可能な水資源にアクセスできる未来が期待されます。

地下水飲料化システムについて問い合わせてみる!